INTRODUZIONE

L'immagine come laboratorio filosofico vivente

L'immagine è lì, sospesa davanti al mio sguardo. Potrebbe essere qualsiasi cosa: una fotografia d'epoca in bianco e nero, un collage digitale o una visione partorita da qualche insondabile e favoloso algoritmo. E c'è una domanda che ritorna, insistente, ogni volta: cosa trasforma questa configurazione di pixel, questa disposizione di forme, ombre e colori in qualcosa che chiamiamo arte? Questo esercizio, all'apparenza curioso, potrebbe sembrare simile a coloro che vanno alla ricerca del neurone dove è impresso il ricordo della nonna. Confesso che ho impiegato molto tempo prima di arrivare alla conclusione che la precedente domanda è semplicemente mal posta. Provo allora a riformulare diversamente: quando ci troviamo al cospetto di un'immagine quali sono gli aspetti che ci affascinano e catturano di più? L'espressione formale? Lo stile? Il messaggio trasmesso? Lo statuto dell'artista? La viralità sui social media o l'appartenenza ai complessi ingranaggi dello star system? Si direbbero tutti elementi significativi ma insufficienti dal momento che rimane sempre uno scarto, un qualcosa di sfuggente, una misteriosa eco di insoddisfazione e di incompletezza che si frappone tra noi e l'opera. Il problema di fondo non sembra risiedere nell'opera in sé (sempre che questa espressione significhi qualcosa), ma nel rapporto che viene instaurato attraverso il nostro sguardo e il nostro agire. A funzionare male è la congettura che l'osservatore possa essere assimilato ad una sorta di carta porosa capace di assorbire quei valori fondanti dell'opera mentre questa sosta al nostro cospetto. Vagabondiamo all'interno di un museo dai corridoi infiniti, una via di mezzo tra la Biblioteca di Babele di Borges e la Galleria di Stampe di Escher: qualcosa di distopico e scarsamente utile.

Da OPERA ad OPERAzione il passo è breve

E se provassimo ad assumere un atteggiamento più attivo, capace di spostare l'attenzione dall'OPERA all'OPERAzione attraverso una performance conoscitiva capace di entrare in stretto cont(r)atto col nostro artefatto visivo? Alludo ad una vera e propria metodologia filosofica che, di fronte alla Biblioteca di Babele delle immagini contemporanee, invece di insegnare tecniche di un'improbabile lettura spedita ed efficiente, fornisca invece strumenti di scrittura capaci di forgiare strutture di pensiero adeguate a trasformare quel caos informativo in conoscenza reale. Come? Facendo emergere nuove analogie, connessioni, scorciatoie di senso che permettano ai concetti essenziali di aprirsi un varco nel vasto mare della datità che ci sommerge. In estrema sintesi come facciamo a definire un criterio di demarcazione tra arte e non arte? A questo punto è piuttosto evidente che lo scopo di fondo di queste riflessioni sarà quello di affrontare determinate questioni legate all'ARTE impiegando l'arte stessa come unica leva propulsiva (avrete notato la parola scritta ad arte: in Maiuscolo, in minuscolo e in corsivo!)

Primo tentativo di assemblaggio visivo: le visio(so)phie

In questi marginalia affronto da diverse prospettive le questioni qui sollevate, come emergerà dal percorso stesso della ricerca. Nella prima che andrò a descrivere, unisco in una sorta di collage, due immagini distinte al solo scopo di creare un vero e proprio cortocircuito percettivo. Lo scarto tra queste due immagini di partenza funziona come un innesco che attiva meccanismi di pensiero più complessi, costringendo il malcapitato osservatore ad abbandonare la possibilità di una lettura più semplice e lineare per spostare l'attenzione su processi cognitivi davvero articolati. Al tempo stesso, per preservare un corretto equilibrio formale tra queste due immagini-matrice, diviene inderogabile l'arricchimento della scena con ulteriori elementi che servono a riscrivere quelle relazioni di base in grado di consentire la coesistenza di caratteristiche altrimenti poco compatibili e disturbanti. Lo spettatore diventa così un detective visivo, impegnato a decifrare connessioni, a ricostruire percorsi di senso deliberatamente frammentati da ricomporre in nuove modalità meno semplici e dirette. Ma di questi aspetti abbiamo già accennato nel prologo e ci ritorneremo più estesamente nel seguito di queste meditazioni.

Secondo tentativo: sulle foto[so]phie e la post-fotografia

Il secondo tentativo nasce dall'irruzione di un'intuizione apparentemente paradossale: occultare la fotografia per rivelare la post-fotografia. Qui preme evidenziare l'ordine logico, piuttosto che cronologico, da cui hanno preso vita le foto[so]phie dove voi, spettatori-pensatori, siete intrappolati nell'eterno enigma del reale e dell'illusorio, del pensiero e della materia, dell'arte e della filosofia. La foto[so]fia si annuncia precisamente come un'indagine filosofica che parte da un'immagine fotografica per approdare a una comprensione più sottile del mondo, esplorando quelle dimensioni simboliche e concettuali che si nascondono nelle pieghe del visibile. La fotografia, da sola, non è mai rappresentazione neutrale: è sempre superficie gravida di significati e di suggestioni che eccedono la semplice percezione ottica. Come un'eco che si propaga in un ambiente chiuso, questa ricerca si offre simultaneamente sia come esperienza visiva che come esercizio introspettivo. Partendo da un nucleo concettuale, l'opera diventa laboratorio di idee: l'immagine si ripiega riflessivamente su se stessa, innescando un processo di auto-generazione dove l'idea iniziale, simile ad un seme, germina e si sviluppa dando vita a esplorazioni che trascendono i confini del concetto originario. Queste ricerche prendono avvio dal presupposto barthesiano che la fotografia, considerata isolatamente, rimane un segno senza codice, qualcosa che si colloca in una dimensione linguistica costitutivamente limitata rispetto, ad esempio, alla scrittura. Come superare questo limite strutturale? Attraverso un'operazione di stratificazione semantica: affiancando alla matrice fotografica strati in armonia tra loro, fatti di elementi geometrici, componenti materiche ed elementi tipografici. La costruzione di un equilibrio sottile e precario tra queste quattro vie della composizione –che potremmo battezzare tetragramma fotografico– dà origine a quella configurazione inedita che definiamo post-fotografia. Si tratta di un approccio dove gli aspetti formali diventano prioritari rispetto agli elementi più concettuali, preparando il terreno per quella visione pensante che l'opera intende attivare. Prima dell'immagine pensante, infatti, occorre una configurazione capace di ampliare il vocabolario concettuale dei pensieri trasmissibili attraverso l'esperienza del vedere. La post-fotografia si rivela così non semplice evoluzione tecnica del medium, ma vera e propria decolonizzazione del visivo dai limiti della rappresentazione tradizionale.

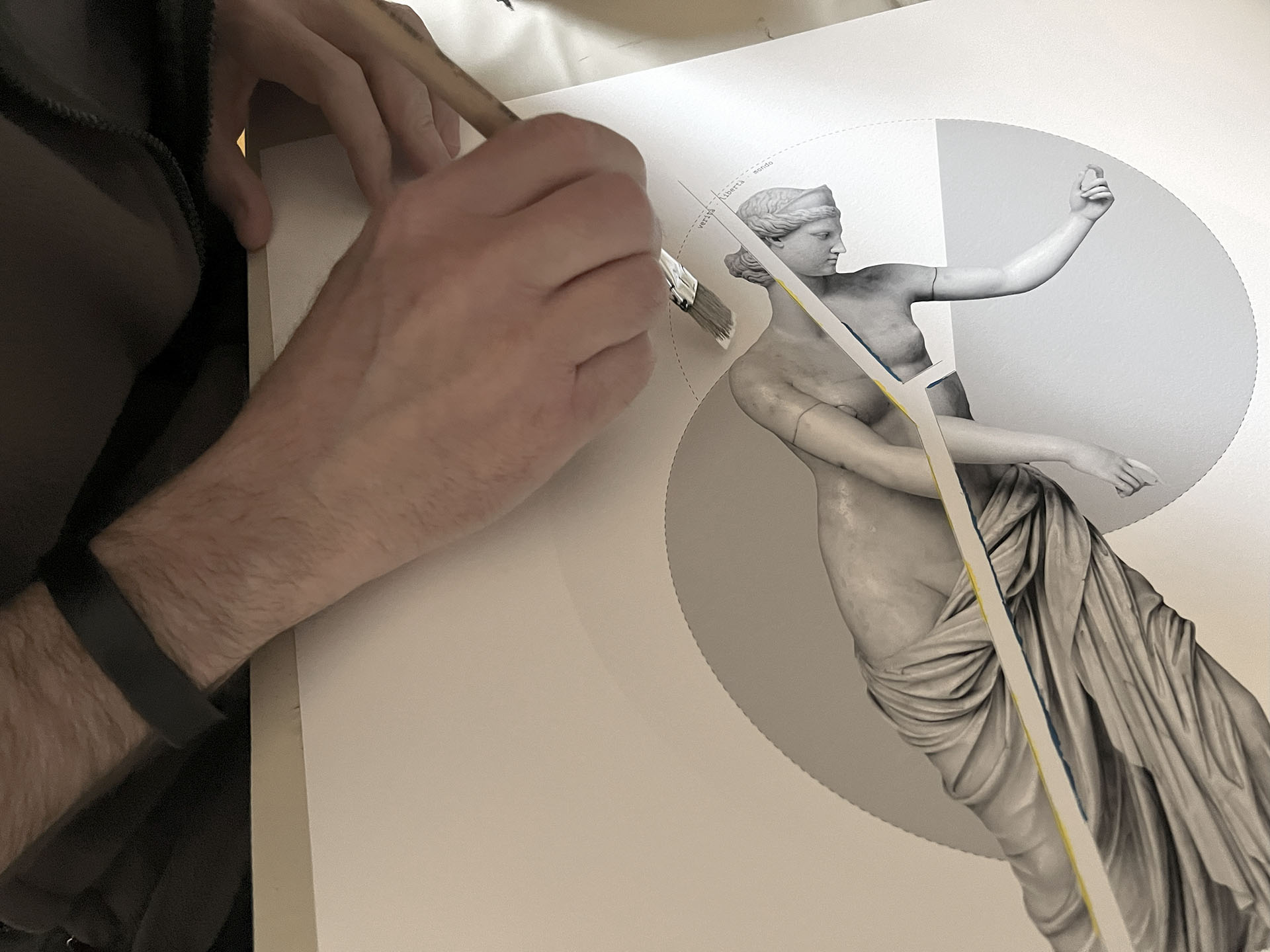

Per finire un ricorso alla ricorsione attraverso le meta{so}phie

Il terzo movimento di questo florilegio concettuale si annuncia attraverso un'operazione di auto-riflessività che riprende e radicalizza le intuizioni iniziali. Le meta{so}phie nascono dalla possibilità di scorgere nel processo stesso la matrice generativa degli assemblaggi e delle foto[so]phie: qui non si tratta più di ibridare elementi eterogenei o di stratificare componenti linguistiche, ma di ripartire dalla materia fotografica (o più correttamente post-fotografica) per raffigurare gli elementi costitutivi della post-fotografia stessa attraverso una gerarchia di senso. È un gesto di ricorsione radicale che condivide con i movimenti precedenti l'ossessione per la natura ibrida dell'immagine contemporanea: fotografare i pigmenti, le carte, le superfici sensibili e tutti gli ingredienti materiali che solitamente rimangono invisibili nel prodotto finito. Attraverso questo processo situato e consapevolmente paradossale, si costruisce uno strano anello ontologico dove la fotografia genera se stessa a partire dalla contemplazione dei propri elementi fondamentali. Come nelle visio(so)phie e nelle foto[so]phie, anche qui oggetto fotografato e fotografia cessano di mantenere la loro tradizionale gerarchia per situarsi su un piano di perfetta equivalenza nell'opera finale. Ma mentre nei primi due movimenti questa equivalenza nasceva dall'assemblaggio di elementi esterni, nelle meta{so}phie emerge dalla pura auto-contemplazione del medium. Sulle pareti si dispiegano così i tempi intermedi di una metamorfosi circolare: l'oggetto che diventa fotografia, la fotografia che si scopre oggetto e il documento che esplicita il processo di questo passaggio. Un anello piuttosto inespugnabile che trasforma la tradizionale linearità del processo fotografico in quella spirale auto-referenziale che caratterizza tutta questa ricerca. Le meta{so}phie rappresentano così il momento di massima intensità teorica dei primi tre movimenti: non più arte che riflette sulla propria natura attraverso elementi esterni, ma arte che è questa riflessione, che coincide perfettamente con la propria auto-analisi materiale. È il punto in cui l'archeologia del presente fotografico raggiunge la sua forma più pura: scavare negli strati materiali del medium per scoprire che ogni immagine porta già in sé, come memoria latente, la storia delle proprie condizioni di possibilità.

Nuove Prospettive dal magico mondo delle relazioni

Uno spazio del tutto particolare meritano le riflessioni sul tema delle relazioni, quella zona misteriosa dove le immagini cessano di essere entità isolate per diventare organismi comunicanti. In che modo più configurazioni visuali entrano in dialogo? Quando si verifica quel miracolo semantico per cui la somma delle parti eccede i suoi singoli componenti? Un aspetto della mia ricerca, a cui ho dedicato una lunga riflessione, è condensato in una costellazione di dieci polittici dal titolo L.O.W. Camera Grammar Exercises. Qui la dimensione linguistica adotta una strategia radicalmente diversa rispetto ai precedenti tentativi: invece di sovrapporsi agli elementi visivi, si fa strada soltanto all'interno della rete di relazioni formali che emergono dall'accostamento di immagini accomunate da affinità, per lo più di natura puramente strutturale. È una lingua che nasce per immanenza, un curioso fenomeno di auto-organizzazione semantica che potremmo definire bootstrap linguistico: invece di aggiungere dall'esterno la dimensione tipografica, alcuni elementi formali delle immagini stesse iniziano spontaneamente a riprodurre quei caratteri che appartengono costitutivamente al linguaggio scritto e parlato, ma che sono tradizionalmente estranei alla fotografia tout court. Si tratta di un esperimento di grammatica pura, dove la sintassi emerge dalla disposizione degli elementi visuali e la semantica nasce dall'attrito tra configurazioni eterogenee. Come se le immagini, una volta liberate dal compito di rappresentare, iniziassero a dire qualcosa attraverso la loro mera coesistenza spaziale. È il momento in cui la fotografia scopre di possedere, nascosta nella sua natura indicale, una potenzialità linguistica che non aveva mai osato esplorare. In questo quarto movimento della ricerca, l'immagine non pensa più attraverso il testo che l'accompagna, ma pensa con le altre immagini, in una forma di intelligenza collettiva che trascende la somma dei suoi componenti e rappresenta l'elemento più radicale di quella decolonizzazione del visivo di cui parlavo.

Gli sviluppi futuri e l'algebra dell'immagine

Secondo una logica che potremmo chiamare algebra dell'immagine possiamo generare nuove configurazioni ibride che trascendono i singoli modelli di partenza. Immaginiamo i precedenti quattro movimenti come una sorta di base vettoriale nel senso matematico del termine: un insieme di elementi linearmente indipendenti da cui derivare, attraverso combinazioni e coefficienti variabili, uno spazio dimensionale più vasto. In questo modo si generano territori ibridi dove i confini tra i diversi approcci si dissolvono, dando vita a configurazioni che mantengono traccia della loro genealogia multipla pur manifestando proprietà emergenti irriducibili ai singoli modelli generatori. Nelle strutture algebriche l'interesse non risiede tanto negli elementi di base quanto nelle operazioni che li connettono e nelle strutture che da queste emergono attraverso composizioni, trasformazioni e metamorfosi. Sono il momento in cui la ricerca si ripiega riflessivamente su se stessa, scoprendo che la propria struttura interna contiene potenzialità combinatorie ancora inesplorate, territori dell'immagine pensante che attendono ancora di essere abitati.

Che posto occupa l'inconscio nel mondo dell'arte concettuale?

Sebbene tutto quanto esposto sembri convergere verso una visione rigidamente razionale delle opere visive, non va dimenticata quella scintilla di estrema valenza irrazionale che emerge dai nostri più reconditi archetipi, fautrice di quel pensiero laterale che costituisce la linfa vitale dell'artista. Sono quelle associazioni apparentemente inspiegabili che diventano terreno di autentiche dissertazioni filosofiche, pur rimanendo subdolamente celate alla nostra coscienza più limpida e trasparente. È precisamente questa tensione irrisolta tra costruzione concettuale e deriva inconscia che fa dell'arte una delle più straordinarie avventure dell'umanità. Ogni assemblaggio, ogni foto[so]fia, ogni meta{so}fia nasce da una decisione razionale –la scelta di determinati elementi, la loro disposizione nello spazio, l'equilibrio tra componenti eterogenee– ma si compie anche attraverso intuizioni che sfuggono al completo controllo della volontà. È come se l'opera pensasse attraverso l'artista, utilizzando la sua razionalità quale strumento per manifestare logiche che eccedono la logica stessa. L'inconscio non è qui l'opposto del concettuale, ma il suo fondamento nascosto: quella dimensione pre-riflessiva che orienta le scelte più meditate, che suggerisce accostamenti imprevisti e fa risuonare elementi che la ragione non saprebbe giustificare. È l'inconscio che trasforma un semplice assemblaggio in una configurazione pensante, che fa sì che certe immagini si attraggano magneticamente mentre altre si respingano. Forse l'arte più autentica è proprio quella che riesce a costruire dispositivi così sofisticati da diventare ricettivi alle proprie derive involontarie. Ogni configurazione diventa allora una macchina per catturare l'impensato, un'architettura abbastanza robusta da sostenere l'irruzione di ciò che non può essere pianificato. In fondo, l'archeologia del presente fotografico di cui si è parlato è anche questo: scavare negli strati della coscienza visiva per portare alla luce quei meccanismi inconsci che governano le nostre associazioni di immagini, i nostri riconoscimenti formali, le nostre risonanze simboliche. Un'archeologia che non separa mai completamente il pensiero dal sogno, la costruzione dalla rivelazione e il concetto dall'apparizione improvvisa del senso.